タル・ベーラの新作は新作にして最後の作品です。本人が最後だと言っております。もう撮る気はないのです。それはなぜか。なぜでしょう。絶望でしょうか。引退でしょうか。なんでしょうか。

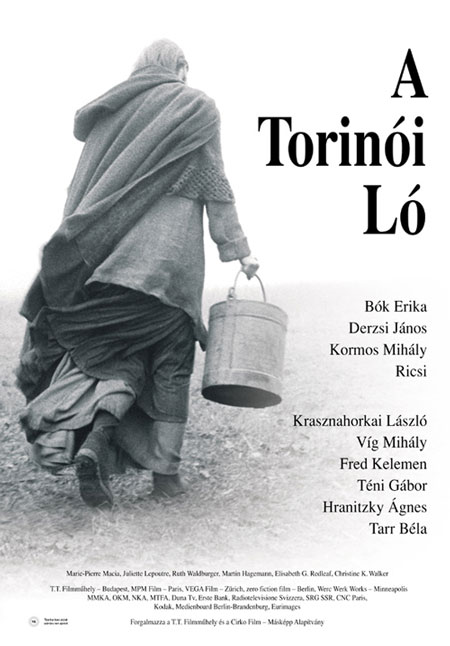

「倫敦から来た男」で心臓をえぐられて以来タル・ベーラの作り出す映像を崇拝しております新参者でございますが、噂の新作がニーチェであるという話を小耳に挟んでからというもの、とても楽しみにしておりました。いよいよ公開されたそのタイトルは「ニーチェの馬」で、馬を撫でて発狂したというニーチェの逸話からイメージされる映画らしい、と、そういうわけで今年2012年に大都会東京で上映が始まり、その後は順次全国どさ回りということで大阪にやってきたのが4月、待ちきれないので決死の覚悟で観に行きました。いや決死の覚悟は別に要りませんが。

観に行ったのは大阪は十三の七藝という映画館で、ここは周辺の喫煙環境もとてもよくいい映画館です。ただし音が小さかったり、劇場内が暗くならなくてフットライトがまぶしすぎたりして集中しにくいのでこの「ニーチェの馬」みたいな映画を見るときには座る席を前のほうにしたほうがよろしいでしょう。何そんなことは余計なお世話と。はいそのとおり。

タル・ベーラの映画はちょっと変わった映画なので、睡眠不足二日酔い鼻水のどの痛み発熱悪寒の際には敬遠した方がよいです。万全な体調で挑み、爆睡の罠に落ちることなくその映像の力を全身で受け止められる力を保持していなければなりません。如何に力を持った映像と言えど、疲れているときにこのようなあまり動きのない映画を見ると大抵のひとは寝てしまいます。映画の面白さとは別の次元で、これは仕方のないことです。あの名作「ミツバチのささやき」も劇場に足繁く通いましたが、二日酔いなど体調の悪いときは寝ていましたもん。

動きの少ない単調な作品と言えばそうなのですが、ところがどっこい、この映画の映像の力を侮ってはいけません。とてつもなくドラマチックで美しく、力みなぎり脳天直撃、映像に飲み込まれて高揚しっぱなしです。興奮のあまりまぶしいフットライトを蹴飛ばしに行こうかと思うほどです。

冒頭は馬です。馬が荷台を引いて走るシーンです。もうそりゃあ大変な映像です。馬そのものも超個性的だし動きはダイナミック、カメラは美術作品のごとしです。この冒頭の馬のシーンでのけぞりまくり、心臓の鼓動は高鳴り戦いのゴングはカンと鳴ります。

風吹きすさぶ荒野が舞台です。ここはどこでしょう。この荒野を「驚愕の曠野」と名付けたいほどの孤独感と異世界感を感じる荒野です。風の強さが半端じゃなく、ただ風が強い地域かと最初思いましたがそれにしては強すぎるし、まさにこの世の終わりといったイメージです。もしかしたら惑星メランコリアが接近中のある地域かもしれません。

と、ここで唐突に「メランコリア」が出てくるのは気まぐれではありません。2011年世界映画史に突出した作品が伸びた如意棒のように燦然とふたつ現れまして、共に世界の終末と圧倒的な絶望を描きました。「メランコリア」と「ニーチェの馬」です。ラース・フォン・トリアーとタル・ベーラは全く無関係の映画監督ですが、ユング言うところの共時性というやつで、この方々は芸術家の予感としての終末を世に問うたわけです。

カート・ヴォネガットが宣ったように、芸術家の仕事は社会における炭鉱のカナリアであり、繊細なるその魂に触れた危機を作品化するのが生業です。偶然に同じ年に公開された絶望のこの二作は、後々の人類史にとってもきわめて重要な位置を占める映画として認識されることでしょう。

てなわけで圧倒的な映像美と、その映像が醸し出す物語性、SF的テーマ、人が生きるということの哲学的思考、そういうものを思うときどうしようもなく思い出される人の名はそれはやっぱりアンドレイ・タルコフスキーということになります。これは仕方ありません。気に触る人もいるでしょうが、個人的にはタルコフスキーの継承はラース・フォン・トリアーとタル・ベーラが完璧に仕上げたと思っておるのですよ。思っているだけで論ではありませんので反論は受け付けません。

さてジャガイモです。いや、それだけじゃなく洋服です。いや、それだけじゃなく家に調度品です。つまり荒野の一軒屋とそこに住む老人と娘です。これらの映像というか、風貌ですが、これがまあ近代美術の絵画のようであります。井戸に水を汲みに行く様、ジャガイモをゆでる様、ありとあらゆる動きが絵画作品のようです。圧倒的な美しさに観ているこちらは瞳孔が開き脈が速まり興奮のあまり映写室へ怒鳴り込んでボリュームをもっと上げろと言いに行きたくなるほどです。

日々のルーティンをこなす中でいくつかの出来事が起こり、これを事件と言っていいなら、これら事件の果てにより明確になった絶望が訪れ、その絶望からの逃避を試みてみるものの・・・・というストーリーのネタバレはいけませんが、そういう果ての果て、絶望と共存する動物としての人間、そういったものに触れることになります。驚愕します。驚愕のあまり映画が終わっても席を立つことが出来ません。絶望のあまりジャガイモを食べたくなってしまうほどです。

「ニーチェの馬」を日本汚染地域に住む人間が観たらとうてい立ち直れません。ご注意願います。逃げることも対抗することも出来ず、ルーティンに逃げ帰るしかない終末の現実を突きつけられます。この映画を見てもしかしたらある人はしぶとく生きる力の希望を感じるかもしれませんが、私にはとてもそのようには思えません。これほどの絶望はちょっとありません。

物語は荒野の一軒屋を舞台に6日間の出来事を綴りますが、もちろん7日間ではありません。7日目は必要ありません。創造という仕事ではなく終末という絶望だからです。日々、引っぺがされ無への回帰に向かって突き進みます。宇宙は収縮し、行為のバックグラウンドに広がる世界そのものが萎んでいきます。登場人物は絶望を感じる余裕もなく、受け入れるわけでもなく、思考の果てに何かを結論づけるでもなく、ルーティンに埋没します。宇宙の創造が光から始まるとすれば、当然最後に光が失われてこの世は消えます。このお仕舞い感はあまりにも残酷ですが、非常にクールとも取れます。

「ニーチェの馬」は難しい映画ではなく、物語もわかりやすいし単純です。解説を必要とするタイプの難解な作品ではありませんで、その分迫ってくるパワーが桁外れ。映画自体はわかりやすいですが映画を見て喚起される観客の心情は怒濤で嵐です。想像力を刺激され脳血流は逆流し死に至る病に冒されます。

さて映像の力に打ちのめされのたうち回ったあとは冷静に人物のご紹介なんぞを。

「倫敦から来た男」の娘さん役だったボーク・エリカが今回も娘さんの役です。前作の娘さん役といい、今回の娘さん役といい、なんというか、娘さんが超お似合いです。この方、11歳の時に「サタンタンゴ」出たんですって。役者で食ってるわけでなく、普通に二児の母でパートタイマーやってるんだとか。

そしてまさしく倫敦から来た男を演じたデルジ・ヤーノシュが今回のおじいさん。凄まじい顔をしてジャガイモを食う最初のシーンの迫力が凄かったです。

尋ねてきて哲学的言動を放つ男はミロスラヴ・クロボットで「倫敦から来た男」のマロワンです。あの寡黙な男が今回は饒舌です。

そして馬です。どこから連れてきた馬ですかというほどの凄まじい演技を見せます。君は人間ですかと。この馬はクレジットによるとRicsiさんという馬です。CGではありません。Ricsiさんすごいよ。すごすぎるよRicsiさん。泣けたよ。

「倫敦から来た男」と同じく音楽はヴィーグ・ミハーイです。いい音楽つくります。「ニーチェの馬」も、音楽の力大きいですよ。この方は役者として「サタンタンゴ」で主演もやってるそうです。「サタンタンゴ」観てみたいなあ。7時間以上あるんですって。ルーブルはじめ美術館で上映したりしていたそうです。

何と言っても撮影です。「倫敦から来た男」でも驚愕の撮影を行った撮影の魔術師こそこのフレッド・ケレメン。この方は映画監督もされています。

そういうわけでタル・ベーラ作品は「ニーチェの馬」と「倫敦から来た男」の二本だけ観ています。そうなるとせめてどうしても観たいと思うのは「ヴェルクマイスター・ハーモニー」です。またどこかで上映会やってくれないかなあと切望中。DVDでもいい。高値が付いてるので再発お願い。

ということで今世紀の突出映画のひとつ「ニーチェの馬」ですが、しかしまあとてつもない映画をちゃんとフィルムで観ることができましてささやかなラッキーでした。タル・ベーラは本作が最後の作品と言い切っていますのでもう新作を見ることはないでしょう。これほどの力を持つ映像作品を作る人は他にいません。タル・ベーラが絶望したのか満足したのか(するわけないか)知りませんが、映画文化の大きな損失なのは間違いありません。

第61回ベルリン国際映画祭銀熊賞、国際批評家連盟賞受賞。

“ニーチェの馬” への3件の返信