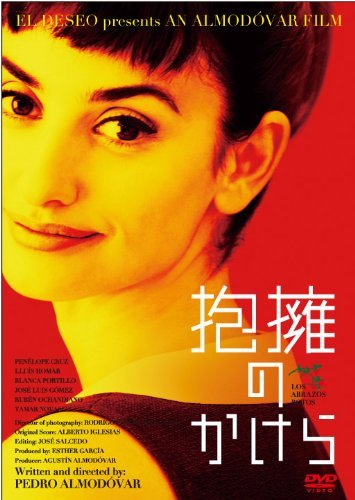

ペドロ・アルモドバルによるペネロペ・クルスの「魅力シリーズ」のような本作は「ボルベール」に続く4作目。ペネロペの魅力を出し切ります。

今回のペネロペ・クルスは主演というよりも、狂言回し的な役割です。いえ、強い愛のヒロインなんですが、登場の仕方や役割的にどうしてもそのように感じてしまいます。人間味の演出が控えめでまるで映画内でさえ銀幕スターのような抽象的な役柄に思えます。

ペネロペ・クルス演じるレナという女性に惚れ抜いた二人の男が主人公の映画監督マテオ(ルイス・オマール)と実業家エルネスト・マルテル(ホセ・ルイス・ゴメス)です。

盲目となり映画監督マテオの名を捨てたハリー・ケインに14年前何があったのか。

突如尋ねてきた「ライ・X」と名乗る怪しい男との絡みはどうなるのか。14年前のドキュメンタリーとは何のことか。復讐とは。

開始早々ミステリアスでいい感じです。

本編の魅力は、移ろいの美女レナとのロマンス部分だけではありません。

私が個人的に大好物であるところの「映画」に関するテーマです。

「抱擁のかけら」の主人公は映画監督で、映画内で映画を撮るシーンが沢山あります。個人的にこれまでに観た「映画内映画」を表現する作品のどれもが良い作品ばかりということもあり、映画人による映画内映画、映画内映画撮影、こういうネタが散りばめられた作品が大好きなのであります。

本作も映画内映画が登場する素晴らしい映画のひとつです。

映画の中で映画を撮り、その撮影風景を一人の男がさらに撮影しています。カメラで写真を撮るシーンもあったりして、14年前の一枚の写真、千切れたプリントの欠片、そういうのも重要な小道具となります。プロジェクターで大写しにするドキュメント、かつて創った映画の再生などなど「抱擁のかけら」の随所に映像に関するシーンが散りばめられます。

この「映画」あるいは「映像」というものが本作を紐解く重要な要素であると私なんかは思っております。

ロマンス部分は余計な説明を省いた情熱的な愛の物語です。愛憎劇ですがどちらか一方を強く悪人に描くことはしていません。愛というのは損得や人情や善悪ではなく衝動です。パキッと愛を描きます。愛の国フランスと同じく、スペインももちろん愛の国です。愛とは性愛です。体と体、汗と汗、粘液と粘液のねちゃくり合い、つまり抱擁です。愛の原点、それがこの映画の共通認識として貫かれております故、心理的どろどろ愛憎劇を期待してはいけません。

エンディングに向けての展開が素晴らしいの一言。

ある部分はくどくどとした説明を避けあっさりと済まし、あれほどドキドキさせたある男との再会もあっけなく、つまりある種の観客が期待するであろうクライマックスの収束をことごとく軽めに描き、その代わりに映画に関する別のシーンにて完全収束させます。

これはミステリ的にはミスリードの成功と言えると思います。ウイットに富んだ洒落た肩透かし、ラストシーンの登場人物が並んでの一言で、何とも言えない暖かい空気に満たされます。

もはや14年前の秘密やその他秘密なんかはどうでもいいのです。

ライ・Xの役割など最早完璧。このような設定のこのような出し方、このようなラストシーンとの関わりという、これは洒落てますよ。こういう脚本大好き。

エージェントのジュディット(ブランカ・ボルティージョ)の息子ディエゴ(タマル・ノバス)の描き方にも注目。僅かなちびっ子時代のシーンや、好青年としての描き方、献血センターヴァンパイアの脚本を練るシーン、とても良いです。

ペドロ・アルモドバルは性を超越した愛の人ですが、まさにそういう超越した大きな愛を感じます。本作では人間を越えて映画や映像、過去や未来への愛すら感じさせます。

ていうか映画内映画「謎の鞄と女たち」の続きを観たくて観たくてしょうがないんですけど。

“抱擁のかけら” への1件の返信