こんな映画

ミヒャエル・ハネケの卓越した映画制作技術と出演者たちの壮絶演技力でもって、介護状態に陥った妻と、彼女をいたわる夫の姿を淡々と描きます。

舞台はほぼ老夫婦のおうちのみ、登場人物もごく僅かです。

緊張感は最後まで途切れることなく、ピンと張り詰めています。一瞬たりとも気は抜けません。

ある日、妻アンナに症状が現れ、日々状態が悪くなっていきます。在宅介護を望む妻のため、入院を拒み懸命に介護する夫です。配偶者に対する最高レベルの尊敬と愛情が含まれます。

老人を介護する老人の、普通の老夫婦の愛の映画と思えそうですが、この映画ならではの魅力があれこれ付加されていて観るものを引き込みます。

特徴

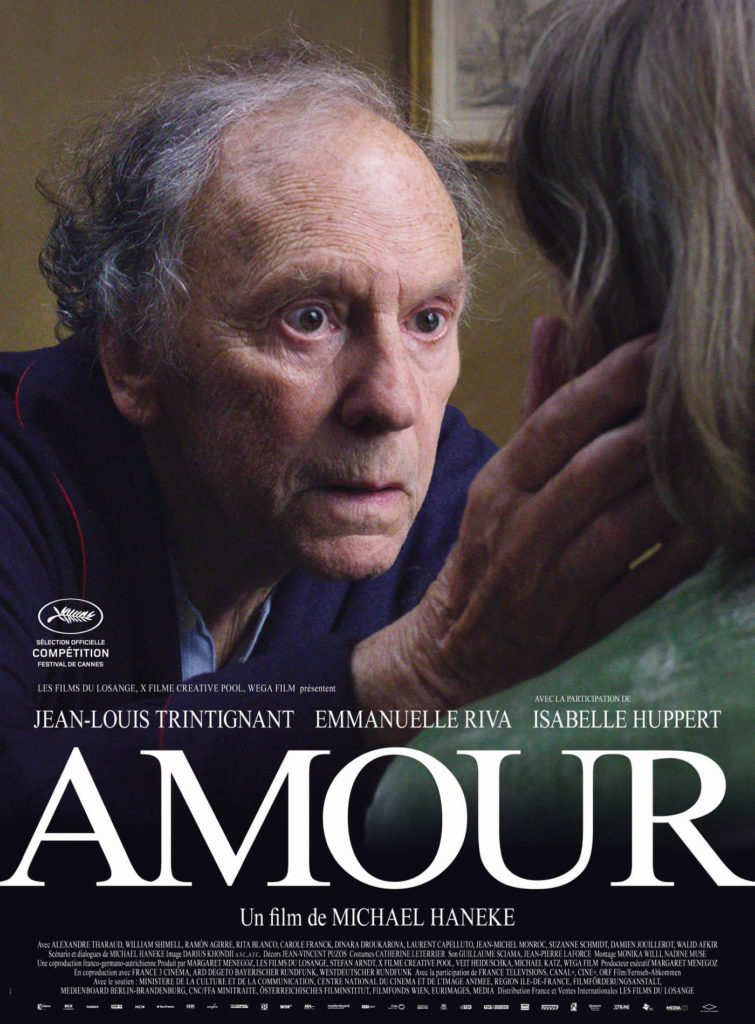

老人映画の最高峰です。ジャン=ルイ・トランティニャンとエマニュエル・リヴァは二人とも「Amour」がタイトルに含まれる映画が代表作と言われるベテランで、その演技力、人としての歴史を感じさせる深みや悲哀など、もうどうしたらいいのかわからないほどの魅力に満ちています。

この夫婦が音楽家の知的階層であるのが特徴的です。文化的で教養があり知性的で優雅です。同時に誇りと自尊心もあります。この自尊心が介護状態に陥ることで少々傷つけられたりします。

この文化人夫婦の物語というところは押さえておきたいポイントです。

というのも、この映画には二面性×二面性があって、いろんな角度から観ることができて、その際にこの設定が重要だからですね。その話はまた後で。

愛の映画

なんてったって老夫婦の愛の映画です。夫は妻を、妻は夫を尊敬し尊重し愛しています。この愛の深みは、彼らが文化人で知的階層の人間であるからこその部分もあります。

知性的な人間は他者への想像力があり気配りがあり尊敬と敬愛があります。夫婦であっても互いを尊重するそういう姿勢も貫きます。愛を心得ています。そしてそういう人ってのは暴力を嫌い、恐がりでもあり、プライドが高く恥を恐れます。

こういった夫婦の人柄は冒頭でしっかり表現されます。

何事にも二律があります。愛を知り野蛮を嫌う文化人は、プライドが高いがために恥を恐れ孤独に陥る危険性も持っています。

ヘルパーをクビにする件がありますが、愛情のこもっていないヘルパーの事務的介護が我慢ならなかった様子です。この奥に潜むのは「愛情を注げよこら」っていうだけではなくて「尊敬を持って接しろ、この女性を誰だと思ってんだ」みたいな感情もなくはないのではないかと思えます。

妻アンナが中盤最も傷つくある出来事のシーンを見ていても感じます。強い自尊心があるからこその衝撃、プライドが高いからこその羞恥とショック、そういうものが見え隠れします。このシーンでのエマニュエル・リヴァの名演技は鬼気迫ります。

老夫婦の歴史や愛の深さは映画内でもビシビシ伝わります。我が身に置き換えて感情移入しまくりの人も多くいるでしょう。

介護するシーンがほとんどを占めるこの老人映画は、もうそれだけでものすごく価値がある素晴らしい映画です。

息をのむし、演技力におののくし、何もかもが心に突き刺さります。

映画技術について

映画的な技巧があちらこちらに散りばめられています。心に突き刺さる映画には突き刺さるだけの技術が投入されています。作品内に散りばめられた技巧の断片はやはりその多くがとても効果的で呆れるほどの技術の高さを感じさせます。

水道水の伏線、両側のドアを俯瞰するアパート内のショット、間取り、外界との断絶を示す窓、象徴的な鳩、ピアノ、額縁の絵画、ジョルジュの語る昔話、光と影、息をのむ音響効果、すべての断片から緊張光線が放たれ、ノスタルジーを刺激し、尊敬と愛と都市生活者の孤独と生物としての人間と知識階層としての文化人の理想と現実と幻想の物語を演出しまくります。何かもうね、誰がなんと言おうとやっぱりミヒャエル・ハネケという人の映画作りは頭一つ飛び抜けています。

映画を作る人は何十回も繰り返し観て、角度や尺や演出を研究し尽くす必要があると思えます。学べることが多すぎます。

さてそういうわけで、介護の姿、老夫婦の尊厳、愛の強さ、それから付随する社会的な問題点、そういったことを感じとる「愛、アムール」です。ここまでで十分な傑作として多く(特にある年齢以上)の人の心を鷲掴みにすること間違いなし、って感じですが、ひねくれ者の感想はここにとどまりません。

何か引っかかるものがあります。

それが何か、もうわかっています。

最初に「二面性×二面性があって」などと偉そうなことを書いてしまったんで順に収束させます。まず最初は愛の映画として素直に捉えた上で、この映画で老夫婦が到達するショッキングな出来事について考えないではおれません。

その前に、これ以降は映画内容のネタバレを含みますので、未見のかたはどうぞここまでにしておいてくださいませ。

ここまで読んでいただいてありがとうございました。

ではさようなら。

ここから下はすでに映画を観た人がお読みください。やや踏み込んでいます。

その行為は愛なのか

Amourなんてタイトルのそのままずばり「愛」なわけですが、いや、もちろん愛の映画であるのですが、やっぱり愛があってもハネケはハネケです。ある最終的な局面のシーンで、我々は大きなショックを受けますし、困惑するでしょう。

日本では家族の死に関わるある件について特殊な感覚を持っている人が多くいます。端的に言うと心中や家族殺しについて寛容です。

「致し方あるまい」などと思ってしまったりします。親が子を殺しても事情があったら同情したりします。この感覚、私にだってないとは言えません。理屈で否定しても日本人には染みついています。

そういうのがあってですね、このアムールを観て、究極の愛の形だなあなんてうっかり思いがちです。でもそれはちょっとどうでしょう。

ここ複雑なところです。

あれは決して愛の最終形などではありません。あれはあれです。結局、単なるあれです。

その証拠にシーンを思い出しましょう。

夫ジョルジュが呻る妻にお話を聞かせます。なんだか面白い話なのか何なのかよくわからない話です。でもとにかく妻の気を和らげようと話をします。

話の途中から妻アンナの顔つきがみるみる変化していきます。字幕に隠れてうっかり見落としてしまわないように気をつけなければなりませんが、まあこのときもエマニュエル・リヴァの究極の演技が発揮され、夫の話がわからないながらも穏やかな表情に変わっていくんですよね。

それを見て我々は安堵します。話が理解されているのかどうかはともかく、夫の愛の言葉は妻の心を和らげるということが示されます。そしてここまではまさしく「愛(Amour)」というタイトルにふさわしい心温まる感動のシーンです。そしてその直後にあれです。

思わず呻きそうになりました。

ハネケのくそったれおやじは、あろう事かこのシーンのこのタイミングであれを持って来ます。

観客が強い愛の魔法を感じてほっとして目に涙を浮かべているこのタイミングであれします。

こらハネケ、おっさんちょっと待て!なんちう酷いことすんねん!そこ座れ!って感じです。

まず無理矢理心の奥底から日本人ならではの「家族殺しに寛容な気持ち」を葬ってしまう必要があります。そうするとこのシーンのおぞましさがきちんと伝わるでしょう。

ここは、正しくおぞましいシーンなわけですよ。他者への想像力、自尊心の高さ、愛の深さが仇となります。さらに夫ジョルジュはかなり疲れてきており、精神的に老いの症状が進行しているのかもしれません。とにかく、おぞましいシーンです。

おぞましさが伝わったところでまだ続きがあります。

ここが新しい作品ならではの境地であるわけですが、ただのショッキングなおぞましいシーンであったのかとふたたび問い返します。

じっとり反芻と咀嚼を繰り返すことで、ここに愛の形が含まれることに当然思い当たるわけです。他者への想像力と自尊心の高さ、そして愛の深さの結果こそがこれです。

ここではじめて、我々日本人がよく知るところの「心中・家族殺しへの寛容」に含まれる異常ながらも強い愛の姿が浮き彫りになります。

最初から寛容が染みついている日本人の多くは、おぞましい行為と究極的な愛の行動という、この二面性を直感的に同時に受け入れることが出来ると思うんです、こんな変な説明なんぞしなくても。だからこそ心に突き刺さるわけですが、そこはそこ、順にこうして思考実験することによって明確に認識できたりすると思うのですが余計なお世話でしょうか。

知的階層の家族が崩壊する様

さてさらにもうちょっとあります。

最初に書いたように、文化人夫婦という設定がポイントで、二面性を持った作品です。ラスト近くのあの行動の二面性以前の、もうちょっと根っこの部分の二面性についてです。

この音楽家夫婦が実際階級的にはどうなのかわかりませんが、プチブルより文化的でもうちょっと上でしょうか。でもすんごい音楽家の大物ってわけでもなさそうで、中間的な階層の人達かな、と思えます。

こうした中間的な階層のひとたちを、ミヒャエル・ハネケはこれまでの作品でも描き倒してきております。

社会の病理、都市生活者の不条理を描くに当たって、常にこの階層の人達がハネケのターゲットにされてきたわけです。

そういえばハネケはインタビューで、ターゲットとなっている文化的な中産階級のひとたちについて、映画ではぼろくそに描きながらも「自分の映画を観る層はまさしくその層の人達なんですけどね」なんて言っておられます。

それはさておき、初期作品では「セブンス・コンチネント」がまさにそうです。

「セブンス・コンチネント」では、現代社会の象徴みたいなもの、お金や車や靴や仕事や家電などですが、そういったものにずっぽり浸かって幸せそうに暮らしている家族の孤独と崩壊を描いた衝撃作でした。

比較的最近の「隠された記憶」の家族もやや文化的な暮らしの中産階級です。この家族にも不穏が発生し心的崩壊がやってきます。

現代社会というか都市生活者というか、こうした中産階級の「一般的な家族」に巣くう病理の一連の作品として、「セブンス・コンチネント」から「隠された記憶」の流れの果てとして「愛、アムール」を捉えることからどうしても逃れられません。

洗脳の愛

夫婦愛の壮絶演技と卓越した描写で、観客はすっかりこの二人に感情移入しまくります。愛の強さに心動かされます。おぞましい行為ですら究極的な愛の形であると納得してしまいそうになります。

ですがこの夫婦は外界から隔離された世界で暴走しているのです。

映画内でも、外の世界との接触を拒むシーンが随所に現れます。ピアニストの弟子との会話もそうだし、イザベル・ユペール演じるところの娘との隔絶もそうです。間取りや窓の表現も音楽の使い方もそうですね。

外の世界から隔絶された空間内で、その空間内だけの世界の常識と思考にハマってしまうわけです。ストーリー的にも、観ている観客もそうです。これ一種の洗脳状態です。

気づいたときには、外の世界の常識は何一つ通用しない世界を構築してしまっています。その原因は知的階層であるからこそだったりします。

ヘルパーを拒絶し、入院を拒み、愛とかプライドとか優雅な記憶などというプチブル階級が好きそうな思考の虜となり、生物としての謙虚さを忘れます。

夫婦の愛ではない

そしてよく考えてみたらこの映画は夫婦愛の話でも何でもなく、妻を隔離しひとりきりで介護することを愛と勘違いしている哀れな男の映画ということがわかります。

愛とは何かっていうのはわかりませんがその一つに依存するということが含まれます。誰もが何かに依存して存在を続けていて、依存の度合いは都市生活者や核家族化の先進国で特に顕著であります。

互いに依存し合って幸せいっぱいならいいのですが、妻の介護に依存しすぎた夫の苦悩は知的階級だからこその複雑な心境に陥ります。

愛と思い込んでいる妻への依存や独占欲について自身で昇華することが出来ません。

その結果、夫は完全に孤立し、狭い世界の洗脳状態にはまり込み、そして崩壊していきます。

考えてみたら何という恐ろしい映画なんでしょう。

こんなのを愛というのですか、と突きつけられているんです。

この監督は一体全体、どこまでひどいことをやらかせば気が済むのでしょうか。

冒頭の警察シーンとラストのイザベル・ユペールのシーンは「外の世界」です。ややあっけに取られたりします。

ハネケはひどい監督ですが、「愛、アムール」はそれでも尚、愛の映画です。最後のほうのシーンでふたたび観客のピュアな心を鷲掴みにして、その後ちょっとぽかんとさせて、そして映画は終わります。

夫が愛と思い込んでいるものは、もしかしたらそれこそが社会通念的知的階級の言葉遊び的抽象概念として愛と名付けられたものなのかもしれません。繁殖や性愛を除いた愛というものが一体何物なのか、そんなことは誰にもわからないことです。

ハネケはいつも「答えは用意しない。いろいろ想像してください」なんて言いかたをしますが、本作もやはりいろんなものを多面的に提示して挑戦的です。ただの攻撃的な挑戦ではなく、老人の愛なんかを含めているものだからまったくタチが悪いったらありゃしない。

まんまと乗せられて、つい長文の感想文なんかを書いてしまったわけですが、もうそれ自体が完敗の証拠です。

えらいすんまへん。

カンヌ国際映画祭パルムドール

ダーバン国際映画祭作品賞

国際映画批評家連盟賞作品賞

セザール賞作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞、脚本賞

アカデミー賞外国語映画賞受賞

引き続きの話題をfacebookのページにいくつか書いてますのでそちらもどうぞ。 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=156286697865737&id=311871538850843

(FBコメントではリンクがクリックできないのでこちらにも一応)