独特の映画マジックの使い手、ペドロ・アルモドバルの2004年の作品です。どうやら半自伝的な物語でもあるという。あっちゃー。と、いうことは、あれか、あっち系のお話か。と、ちょっとひるむわたくしです。

私は好色の民族派社会主義者ですから多くの物事に対して偏見はありませんが、そうはいっても苦手なものはあります。男同士の愛の物語は辛いです。でも頑張って観ました。

愛の物語ですが、スリリングでミステリアスな愛の物語です。ロマン派の愛の映画ではありません。謎があったり不信があったりします。

ペドロ・アルモドバルのマジックとは、観るものをペドロ節の中に引きずり込んでしまうことです。そのための一つの技術が脚本、というかストーリーテリングの方法にあります。一般的な起承転結みたいな、わかりやすい展開じゃなくて、物語があっちに転がりこっちに転がりします。映画文法的な当たり前が通用しません。映画の中で、現在観ているシーンがどのような位置を占めるのかも判らなかったりします。あれよあれよと物語が転がって、そして終わって「あ、終わった」と思ってぽかーんとしたりします。この強引なストーリーの進め方は、今のところペドロ・アルモドバル作品全部に共通する特徴です。これが大きな魅力となっています。

「バッド・エデュケーション」の前半の進み方たるや面白すぎて狂喜乱舞です。

最初は監督に手渡される原稿です。これを読み始めます。すると映画はその内容のほうにシフトします。エンリケと初恋相手イグナシオの少年の物語です。いろいろあって、大人になったイグナシオが原稿を書いて神学校の教師に「これを読め」と手渡します。教師は読み始めます。今度はその原稿の内容に映画がシフトします。

「この話、どうすんねん」と思ってわくわくします。原稿の内容に映画がシフトしていくレイヤーはこのレベルまでですが、最初の原稿を映画監督エンリケは気に入って映画にしてしまったりします。後半ではこの映画の撮影シーンが登場して、それは序盤の、原稿の中のお話と同等な扱いとなって、序盤の話の続きみたいな展開も果たします。

文章で書くとややこしそうですがちっともややこしくはなくて、漫画的な面白さというか、空想の中の空想の中の空想みたいな感じの、面白さのほうが先にあります。

なんせそういうわけで、普通の当たり前の「よくある進行」とはひと味もふた味も違った奇妙なストーリーの流れとなっています。

いろいろあって、唐突で奇妙なエンディングとともに映画は終わります。なんか人を食ったような作品でした。おもわず「何これ」と小さくつぶやきます。この奇妙な映画の奇妙さはまるで奇妙です。最後に残ったのはイグナシオの悲哀だけ。

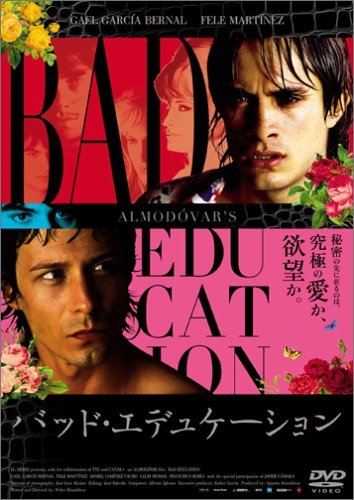

ガエル・ガルシア・ベルナルの女装が話題になりました。綺麗なんですけど口元だけは隠せません。女装もすごいですが、学生時代、役者時代、いろいろ企んでる時代、いろいろな表情を見せます。何だかんだと、やっぱり演技上手いんだな、と思わされました。

本作はほとんど男ばかり登場します。美しいのも男だしセックスするのも男です。他の作品のように強烈美女が出てこなくて寂しいのですが、一瞬だけレオノール・ワトリングが登場します。撮影スタッフのモニカ役です。ほんのちょっぴりの出演でした。

深刻に受け止めて細部を分析してみようなんて人もいると思いますが、それをやりだすと結構おもしろいことになりそうです。あるシーンではこういう描き方、こっちのシーンではこういう描き方、と何か意味を伴う描きわけをしているように感じられる節もありましたし、人間の変遷も面白いし、イグナシオの敢えて描いていない部分に空想を巡らすのもいいでしょう。でも私はちょっと男の愛の物語が苦手なので反芻とか、勘弁してください。

クールなのかねちっこいのかよくわからない愛と映画の映画「バッド・エデュケーション」でした。