以前Movie Booのどこかに書いたことがあるんですよ。「ジョン・アーヴィング原作の映画がふたつあって、『ガープの世界』と『ホテル・ニュー・ハンプシャー』云々」

いやですね、何も知らないくせに知ったことをいうやつって。間抜けですね。ジョン・アーヴィング原作の映画はほかにも「サイダー・ハウス・ルール」もあるし、本作「ドア・イン・ザ・フロア」もあったわけです。何を知ったような顔して「原作の映画がふたつあって・・・」だ、この馬鹿者。はい、すいません。ごめんなさい。

というわけで「ドア・イン・ザ・フロア」は「未亡人の一年」の前半の映画化だそうです。だそうです、というのは未読だから。今度読みます。面白そうです。多分面白いに決まってます。なんと本作ではちびっ子のルースですが、彼女が主人公みたいですね。下巻ではルースが大人なんですって。読みたいですねー。

ジョン・アーヴィングの小説は物語がころころところがって、ドキドキするしわなわなするし、読んでてほんとに面白いんですね。散々ドキドキさせといて「その時」が来たらさらっと流したりといった必殺技も繰り出します。その技は本作「ドア・イン・ザ・フロア」のストーリーの中でも健在、「どうすんねん、このままこれ、どうすんねん、えらいこっちゃえらいこっちゃ」と見るものをあたふたさせておいて、極限のところでさらりとかわします。この感じはたまんないです。

ころころ転がるストーリーが特徴的ですが、「ドア・イン・ザ・フロア」では若干立ち止まるようなシーンも多いです。結構ころころ転がってますが、じっとりするところはじっとりさせています。このじっとり感は映画の演出的なものだろうと勝手に想像しています。それが上手くいったかどうかは判断しませんが、バランス的には決して悪くはないです。

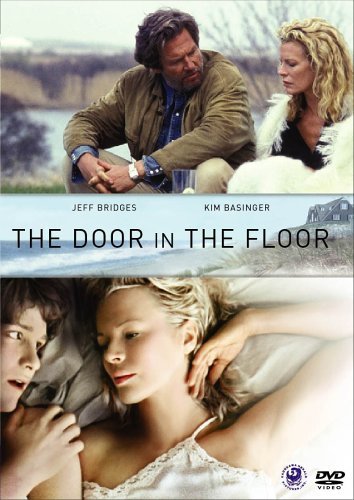

夫婦を演じるのがジェフ・ブリッジスとキム・ベイシンガーです。この二人の起用が大きく貢献しているのは間違いないです。間違いないどころか、この二人じゃなかったら、もっとベトベトした辛気くさいドラマになっていたかもしれません。

とくにジェフ・ブリッジスです。このおじさん、今更言うまでもなくああいう見た目と印象の人ですから、最初「作家の役?この人でええのかいな」と思いますが、案の定だんだんと正体がバレてきて、もうジェフ・ブリッジスでしか味わえないあっち方面のああいう人であるとわかってきます。役柄とぴったりです。この役者が単なるあっち方面のああいう人でないことが明白になります。

あっち方面とかああいう人ではわからんですね。

つまりアメリカの駄目オヤジ、アル中でヤク中でシャブ中、ワイルドで下品でほこりっぽいそういうイメージです。でもそのイメージはこの方が演じる役柄の特徴であって、実はご本人はとても文化的で、写真を撮ったり絵を描いたりする人なのだそうです。そういう人がワイルドオヤジを演じるからこその深みと魅力なわけですよね、たぶん。

「ドア・イン・ザ・フロア」ではそういうところが見事にハマってます。作家で絵描きですが好色でワイルド、実は神経細くて傷つきやすく、がーがー言うだけのアホに見えてとても冷静、そういう複雑な役割です。

娘ルースの演技力におののいていたら、このルースを演じた女の子エル・ファニングは天才子役だったダコタ・ファニングの妹なんですと。よっ。天才姉妹。

奥さん役はキム・ベイシンガーです。年齢的にも美しさ的にも役柄的にジャストフィット。ただ本作ではあまりにも深く傷つきっぱなしで余裕が全然ない役、ちょっとしんどいほどです。

この暗い奥さんの代わりというか、コミカルな部分も少々あって、ミミ・ロジャースと、松尾伴内にちょっとだけ似た感じの庭師はいい味付けになってます。

公開時はこの映画、巨大なぼかしだらけで観る人を怒らせたそうです。DVDでは巨大ボカシはありません。自主的にじわりじわりとそっち方面、緩くなってきてるんでしょうか。作品によるのでしょうけど、ちょっとずつ自然に解禁に向かいつつあってよいことです。が、法律が変わったわけではないので法と現実のズレが厭な感じで広がりつつあるとも言えます。

物語の復権を挙げてストーリーテリングの大技小技を繰り出すアメリカ文学の代表格ジョン・アーヴィング原作による、これまたアメリカ映画の一翼を担うドラマ部門の代表格のような映画「ドア・イン・ザ・フロア」でした。

追記。

どんなストーリーか、さわりも書いていないので不親切感想文になってしまいましたが、Amazonの原作本のページを見てみたら軽く内容紹介がありまして。

で、下巻の紹介読んだら、この後ぶっ飛びの展開になるんですねえ。いや、映画もいいですけど、やっぱりこれは「未亡人の一年」ぜひ読まないと。

“ドア・イン・ザ・フロア” への1件の返信