セビリアです。万博直前です。小綺麗にして世界にアピールしようという時期です。逆に言えばこれまで小綺麗さがまったくないドロドロの世界であったことから脱却しようとしている時期です。

このような時期についての映画がこれまでにいくつもありました。どれもが以前のデタラメで泥臭くて田舎っぽくてガラの悪い汚れた世界からキラキラ小綺麗の世界へと移行しようという過渡期を描いていました。一見小綺麗な近代国家は、しかし実際は資本主義の独裁者に敗北した表面だけつるつるの味も素っ気もない価値が貶められた世界であります。もちろん当事者はそんなこと思いもせずこれこそが素晴らしい未来であると信じ込んで突き進んでいた素朴で哀れな時代、今になってこの小汚い世界を思い返せば、なんと人間味に溢れた活気ある世界だったのだろうと感じたりします。そしてそれもまた単なる郷愁で、じゃあそこに戻りたいのかと言われればそれは御免だったりもするという、まだ人間は正しい文明社会を定義できず到達もしていないことを痛感する、そういう類いの考察を想起するテーマです。

アルベルト・ロドリゲス監督の「マーシュランド」が、変わりゆく世界の過渡期の事件と郷愁を鋭く描いていたので、同じ監督、同じ共同脚本(ラファエル・コボス)の「ユニット7」を観てみました。

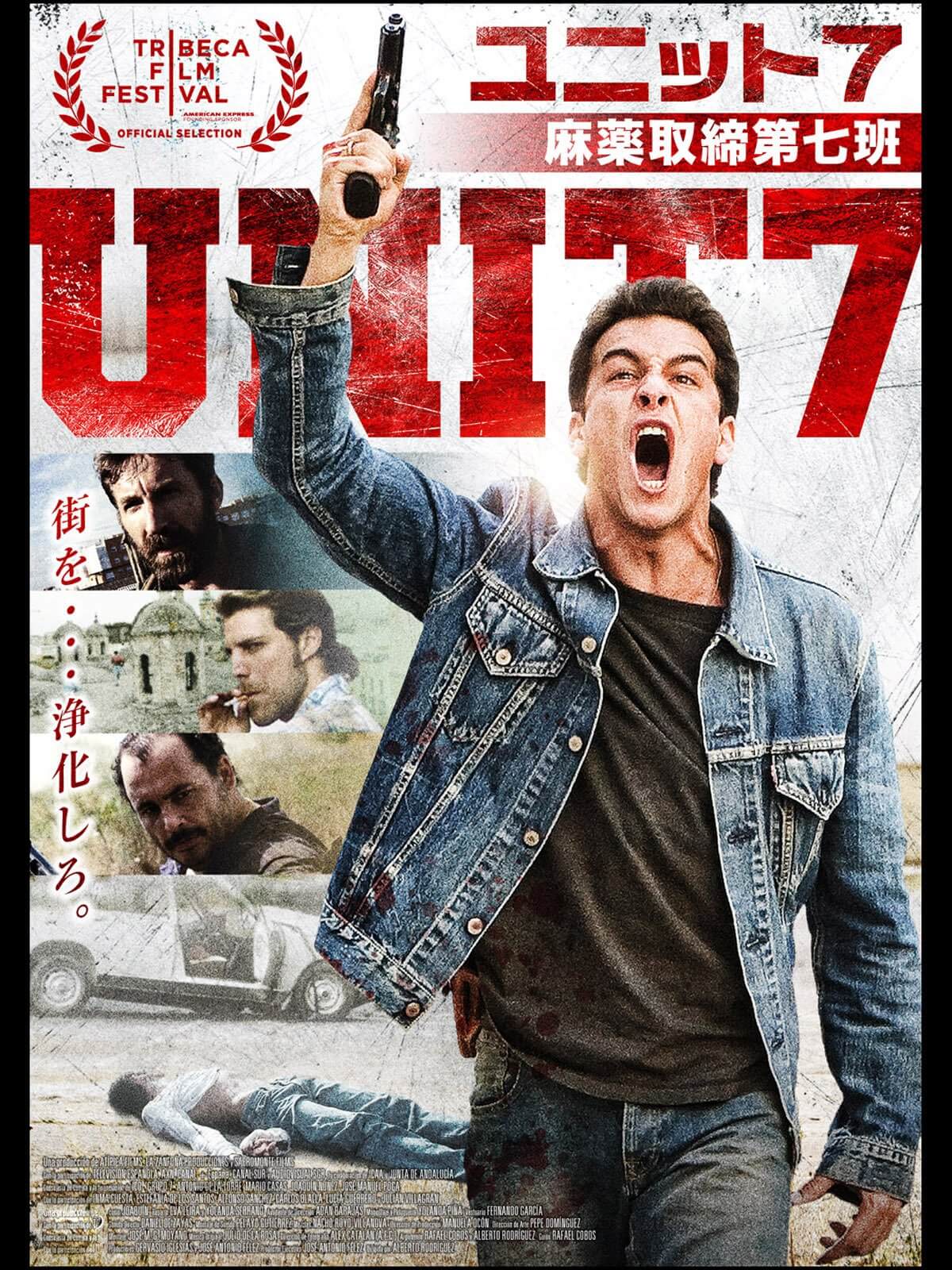

タイトルから「刑事物アクション映画?」と、あまり期待していなかったんですが観てみるとこれがすこぶる良い。実際は「マーシュランド」とほとんど同じテーマとメッセージを伴う映画でした。

高度経済成長期の変化を覚えている我々はこの映画の細かい描写の中に共通する何かを見つけます。万博に向けて整備されつつある均された土地と向こうに見える近代建築、隙間に残っているチンピラたちや小汚い建物。悪党も刑事も自由にやりたい放題、争いますがこの両者は共に時代のふるいに掛けられ滅んで消えていく人たちです。

のべつ幕なしにたばこを吸い、ルール無視の荒くれ者たちが滅びる時代で藻掻きます。こういうのを見ていると悪いノスタルジーに汚染されていくのが自覚できます。このような時代に戻りたいのかと言われればそうではない、しかしこのような時代は二度と御免被りたいのかと言われればもっとそうではないと思うのです。

近年、無教養かつ浅ましい喫煙スケープゴートブームのせいで映画や音楽の世界がクリーンクリーンして気持ち悪いことこの上ありませんが、昔は逆にどんなときでも煙草の煙がもうもうとするいかがわしい世界でした。

映画で煙がもうもうとするシーンと言えば会議室や酒場、そして刑事たちが思い浮かびます。映画的なカッコいいシーンとしての煙草というよりも、これらは必死すぎて半分病んでいる人たちの焦燥を表現したりもしています。片時も煙草を手放さない刑事たち、いいですね。今や懐かしい演出です。

「UNIT7 ユニット7 麻薬取締第七班」は国のあり方が大きく変わりつつある時代の狭間に翻弄される人々を描いた映画です。悪い面を描きつつ、その中にとてつもないノスタルジーも感じる良作で、監督は後に同じようなテーマで完成度を高めた「マーシュランド」を撮りました。

煙草は焦燥だけを演出していないのは当然でして、そこかしこに人と人との繋がりを表現するシーンの小道具としても登場します。酒や煙草は人間を人間として生き生きとさせる効果を持ち、単純ではないのだということを示します。たばこはある種無駄なものですが無駄であるものだからこそ大いなる意味を持ちます。

煙草のシーンが撮れなくて不自由している映画制作の人は、この映画のように時間を少し遡った時代設定で映画を作るのがよろしいでしょう。