さてどうしましょ。何を書けば、何から書けばいいのかわかりません。これほど見事な映画を突きつけられて、もうあたし困っちゃう。

では結論から。

この映画、近年映画史に残る大傑作と認定。どえらい出来映えに見終わってしばらく身動きできないタイプ。

「アモーレス・ペロス」「21グラム」のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥは群像劇の技法でいろんな人をいろんな風に描くことで社会における人間というものを鋭くえぐってきた監督です。

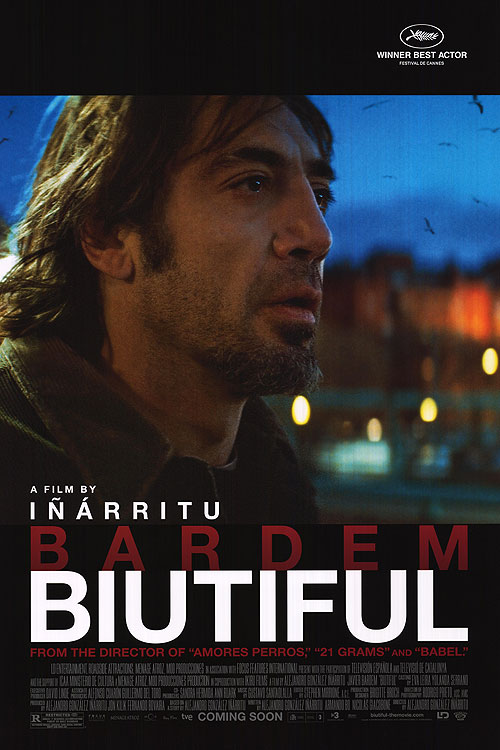

今回は一見群像劇ではなくて一人の男を描き尽くします。その男とは世紀の怪優ハビエル・バルデム。「ノーカントリー」でも皆さんにおなじみ、「海を飛ぶ夢」でも驚愕の演技を見せつけた天才俳優です。

ハビエル・バルデムは「BIUTIFUL」で全身全霊をかけて役に挑みました。たぶん。だってこの映画での演技はもう神がかっております。心に焼き付き、打ち震えます。

「一見群像劇ではなくて」と書きましたが、そうなのです、一見群像劇ではないのですが、よく考えると新たな意味での群像劇であると言えてしまう(かもしれない)のです。

どういうことかというと、まずひとつめ、ハビエル・バルデム演じるところのウスバルという男がおりますな、彼の周りにはまず二人の子供がおります。それから、別れた奥さんがおります。それから、仕事でつきあいのある中国人経営者、雇われている子持ちの少女、あるいは黒人青年、また別の仕事での関係者、そういったウスバルと関係があるという以外に関係のない人たちがおるわけですが、彼ら彼女らのことを短いながらきっちりがっつりたっぷりと描いておるわけですよ。あえて群像劇風にはしていませんが、明らかに群像劇っぽいです。それぞれの登場人物のそれぞれの人となりや生い立ちや仕事、社会での立ち位置が明確にされています。すごく洗練された群像劇の新たな技法のように感じます。これまで群像劇を撮りまくってきた監督ならではの昇華型群像劇です。

ふたつめ、ちょっと難しいこと言いますよ、いいですか、なんとウスバルという主人公の男、この一人の男をですね、人間としての多面性を躊躇なくずばずばと群像のように描きます。ひとり群像です。ひとり群像って何だ。

主人公ウスバルが行ういろんな仕事、いろんな一面、いろんな態度、いろんな思いをいっぱい描きます。そしてそれだけじゃない。「アモーレス・ペロス」の時「三本の映画が作れるネタを一本にまとめた。贅沢な。もったいない」と思いましたが何とそれの主人公版です。「BIUTIFUL」の主人公はですね、単なる多面性を超えた、別の複数の映画の主人公たちの合体設定かのような贅沢な人物像です。例えばですね「余命2ヶ月と宣告された男」「裏街道で稼業を営む行うハードボイルド男」「病気の妻と別れ愛する子供たちと暮らす頑張り父ちゃん」「クールだが優しいところもある移民たちの世話人」「霊能力者」「愛に満ちた人」と、それぞれの主人公で映画が一本作れそうなネタをひとり分として詰め込みます。一見むちゃくちゃですがこれが監督と役者の力でもって見事に合体しておりますよ。これがひとり群像劇。

さらにみっつめがあります。このひとり群像劇、もひとつおまけで驚愕の設定を持っております。それを言うとネタバレになるので奥歯に物が挟まったような言い方でお茶を濁しますが、それは「おとな・こども」です。時を超えた多世代間をも内包するひとり群像です。

ふたりの子を持つお父ちゃんなのですが、お父ちゃんだってそのまたお父ちゃんの子供です。ここは映画全体を包む重要なテーマにもなっていると思われまして、この件について強く言いたいことがありますがぐっとこらえて次ぎ行きます。

さて群像劇をキーワードに紐解く「BIUTIFUL」ですが(←いつ決めた)映画本編も群像劇的に贅沢なたくさんのテーマを内包した映画コンプレックスとなっております。

社会、底辺、負け犬、移民、不法滞在、差別、貧困、仕事、裏社会、ちびっ子、親子、夫婦、病気、人間、救済、霊魂、そして先ほど奥歯に挟まったままの「父と子」の物語。詰め込みすぎと思うほど詰め込んで、しかもそれが全部きっちり描かれます。どれかのテーマはどれかのテーマと関連していたりします。そしてテーマのすべては「人間が生きる」という根源的なテーマに帰結していきます。

「BIUTIFUL」はストーリーを紹介すると「余命わずかの男が人生にケリをつけようと奔走する」という比較的単純明快なものとなります。この単純明快なお膳立てで、想像を超えた多重の物語と深い感銘がどばどばーっと襲いかかってくるとは、まあ普通想像もできません。でもこの映画はそれをやりました。

冒頭はひそひそ声で始まります。親子の会話でしょうか。親から引き継いだ指輪を子に贈るような会話です。冒頭ですから何のことやらわかりません。そして唐突に雪山で会話する二人の男のシーンに移ります。一人はバルデムですから主人公とわかりますがもう一人の若い男が誰なのかわかりません。緊張感漂うふたりの男を一本の煙草が繋げます。そして小難しい観念的な話をしているかと思ったら、拍子抜けするようなおかしな話に展開します。「風の音はこうだ、ぶるるるるー」「笑」「波の音はこうだ。ずずずずー」「笑。両方では」「ぶずぶずぶず」「笑」

この妙な会話を見ているこちらはさらに「?」です。ここまで冒頭。この後はややこしいシーンはありません。雪山のシーンが何のシーンだったのかは後になって判明します。

正直に告白しますが、雪山シーンは私のデリケートでちっぽけなハートに突き刺さりました。今でも思い出すと半泣きです。このシーンのすばらしさを共有できる人は同じ愛を感じる人です。きっと。

「BIUTIFUL」にはいろんな要素があってそれぞれが突き刺さり系で、見終わった者同士が「あそこがああだった」「あのシーンがああだった」と反芻し出すと際限なく語り合える深みも持っています。エピソードのすべてがいろんな目線による多重の意味を持たせて描かれ、この場でも何か語り出したら止まりません。ですので語り倒すのを我慢し、気を取り直してちびっ子について言及しておきます。

主人公には二人の子供がいて、お姉ちゃんと弟君です。弟はマテオくんです。このマテオくんがめちゃかわいいです。食事シーンとか、たまりません。ちびっ子映画が好きな人はマテオくんで悶絶です。

映画の始まりのクレジットに「IKIRU FILM」と書かれたものが目にとまります。エンドクレジットにも出てきます。「へえ。イキルフィルムって会社があるのか。メキシコ語でIKIRUって何て意味だろう」と思っていたら、なんとメキシコ語なんていう語はありませんで、それはスペイン語でした。いや、そういう話じゃなくて黒澤明監督の「生きる」のことだったそうです。「BIUTIFUL」はなんと「生きる」へ捧げていたんですねえ。そういや根本的に「生きる」的ですよね。

ここで「生きる」の名がが出たとなると、映画部MovieBooで「BIUTIFUL」を大絶賛するのもうなずけます。なんせ「生きる」は映画史上最強のドラマ作品にして涙映画のチャンピオン、号泣のあまり嗚咽まで飛び出る究極映画の一つと認識してる作品ですからね。「生きる」が好きなら「BIUTIFUL」もそりゃ気に入るだろうと合点です。

もちろん「生きる」と「BIUTIFUL」は全然違う映画ですよ。念のため。しかしまさに現代の「生きる」、「生きる」の正しい継承作品と言っても過言ではありません。

数々の映画賞にノミネート、カンヌ国際映画祭ではハビエル・バルデムが男優賞を受賞しました。

個人的な好き嫌いレベルで感想を申しますと、今までこの監督作品では「21グラム」が最高傑作と思っておりました。しかし今回は軽く凌駕。アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥの最高傑作として、またハビエル・バルデムのずば抜けた演技力の記念碑として、マテオ君ちょーかわいいとして、映画史に刻まれるべき作品、と、まあとてつもない大絶賛をして今日はこのへんで。

“BIUTIFUL ビューティフル” への4件の返信