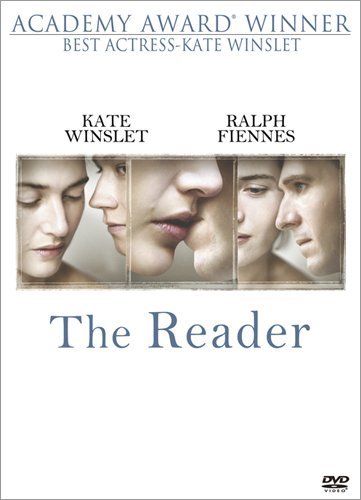

「乙女の祈り」のケイト・ウィンスレットももう大人の貫禄。というか「愛を読むひと」では貫禄とはほど遠い繊細な役割を見事こなしました。この方のこの年齢ならではの演技、そこには主人公ハンナ・シュミッツの性格や悲哀や強さや脆さや素直さやそれらひっくるめた人間性の全てがあります。

「愛を読むひと」の何が価値あるかって、このケイト・ウォンスレットの人間表現でしょう。その部分に関しては脚本と演技の大勝利、その一点だけを以てしてもこの映画を観る価値があるというものです。

前半は15歳小年マイケル(デヴィッド・クロス)との禁断の情事を描きます。ここではハンナ・シュミッツの謎めいた素振りが次々に提示され、後半の人物設定の再確認の際の重要な伏線も秘めています。

マイケルにとっては青春時代の超強烈な恋の体験であり、この記憶は一生付きまといます。

情事と共に彼は彼女に本を読んで聞かせます。やはりこの、愛のひとときにおける朗読というのが最重要であるからして、この体験を映画鑑賞者にも強烈に印象づけなければなりません。そしてそれは成功しています。

愛の朗読。なんて素敵なんでしょう。と、思うひとも多いはず。文化方面に魅力を感じている世の文化人間たちもきっと多くが、読書を美しく描くこのテーマを気に入ることでしょう。

本を読み聞かせ、それに対して目をキラキラさせる彼女、この文化的愛情の深さに比べたら、チャリンコ旅行などオマケのようなものです。まあ、チャリンコ旅行においてはこれまた重要な教会のシーンがあるわけですからこれはこれで大事なわけですが。

さて素晴らしい前半の終わりはもちろんこの二人が別れ別れになってその後、って感じです。ここらあたりから、物語は政治色を強め始めます。

個人的にはだらだらした恋愛映画には興味ありませんから待ってましたの展開となります。

怒濤の展開、苦しい物語へと映画は深みを増していきます。

ドイツにとっての歴史的心の傷です。

この件に関して迂闊な意見は述べません。しかしながら映画的にはひとことどうしても言っておきたいのですがよろしいですか。

この映画、いい映画なんですが、ラスト近くにだらだらします。

余計なシーンがいろいろくっついてきて、せっかく名作映画になり得た物をなんだかおかしな具合に収めてしまうのですが、そう思うのはかなりの部分で並以上に個人的な部分だろうとも思います。

というのも、これはホロコーストを描いていますから映画的にかなりデリケートなんですね。内容は見た人なら合点でしょうけど、もうほんとにデリケート。これを必要以上に人間ドラマとすればヨーロッパで上映できなくなるくらいの危うさです。トリアーが冗談でひとこと言っただけでカンヌを追放されてしまうという、そういうデリケートさです。

そのためなのかどうなのか、デリケートさの言い訳シーンがラスト近くに目白押しとなっています。決してナチスに対して肯定的に描いたわけではありませんよ、という。製作の面々の苦労もわかりますが、見ているこちらはやはり腑に落ちません。

しかしこれが「個人的感想」と強く言いたくなるわけは、私はドイツ人ではないから実のところ感情的な部分などわからないからであります。

製作陣の言い訳ではないのかもしれないですからね。言い訳に見えますけど。

大人になったマイケル(レイフ・ファインズ)はハンナの過去を知ることでいろいろと葛藤するんですが、文化・読書・愛・個人・仕事・時代と、そういう観点で「愛を読むひと」あるいは登場人物ハンナ・シュミッツを見ている我々、いや、私にとっては、この大人マイケルの苦悩があまり伝わりません。

彼は基本的にハンナを愛していたのだし、学生時代のシークエンスを見ても個人的信条以外の部分ではきわめて冷静に裁判を見ているように思えましたし、そういう点では賢くてリベラルな人間として描いているように見えていたんです。

ところが唐突に葛藤するもんだからラスト近くはこの男にまったく感情移入できず、中途半端に放り出されたような気分になりました。

しかもこの大人マイケル、それまで一度たりとも政治的スタンスを表現していないくせに最も大事なときに唐突に酷い一言を放ちます。

おかげでレイフ・ファインズの大人マイケルが馬鹿に見えます。いい俳優なのに、キャスティングの不備さえ感じてしまう有様。

まあしかしさっきも書いたように、この時代の一般的ドイツ人の感情なんて全然わかりませんから、こういう流れはある人々にとっては自然なのかもしれないと思うわけです。

大人マイケルのつまらなさは、彼のその後の人生を描くくだらないシークエンスにも現れます。いつまで引きずってるんだこの男は、と呆れるような鬱男の半生です。こういううじうじしたやつは見ていても全然すっきりしません。

でも面白かったのは彼の奥さんと、その娘があまりにも似すぎているところで、これがね、もうおかしくておかしくて。是非母娘に注目を。

さてそんな部分はいいとして、とにかくケイト・ウィンスレット演じるハンナ・シュミッツという人間に触れることを第一義とすべしです。

末端で低階級で無自覚で実直で頭が悪くて文化に憧れ精神的に幼く、彼女は加害者であるところの被害者でもあるんですね。これは単純にナチに同情的とか、そんな浅はかな目線では描かれておりません。

彼女の人間性が発揮される裁判シーンとそれによって再認識させられる前半部分はこの映画の最大の見所。見ていて辛いですが彼女に対する愛情が見る人にもふつふつと沸いてくることでしょう。

というわけで少年の陰茎が見えたとか見えないとかそういうくだらない話題で盛り上がるような映画ではございません。

後半ラスト近くは鬱陶しいですが途中までは名作です。せいぜい「吹き込む」あたりで終わっていれば強烈な一本になったのにな、といつまでもうじうじ鬱男のように思ったりします。

もひとつおまけに非常に残念なのは言語が英語である点です。ドイツのお話なのに。おかげで、英語の吹き替え版を見せられているような違和感が終始つきまといました。

“愛を読むひと” への1件の返信